1979年,在美國柯達公司從事科研工作的華裔科學家鄧青云博士發現了有機材料發光現象,OLED研究從此開始。1987年,柯達公司推出了一款OLED雙層器件,開啟了OLED商用之路。此后,OLED由于其優異的性能——更薄、更黑、響應更快受到了廣泛關注,并得到了長足發展。OLED相關的研究有很多方面,本文主要針對OLED的彩色化技術進行一些探討。OLED屬于自發光技術,因此可以采用直接RGB單獨發光的方式顯示,但是由于材料和工藝限制,某些產品不得不選擇白光+濾光片等間接彩色化方式。在大中小屏顯示和微顯示領域,常見的OLED彩色化技術主要有以下幾種:1,WOLED+CF;2,BOLED+QD色轉換;3,FMM(Fine-Metal Mask)掩膜蒸鍍;4,dPd工藝(利用SiN mask進行掩膜蒸鍍);5,IJP工藝(Ink-Jet Printing);6,eLEAP;7,正交光刻。根據已公開的資料,當前幾種技術特點如下表所示。

下文針對各項技術分別進行介紹,并重點著眼于微顯示領域,探討各技術在硅基OLED中的應用。

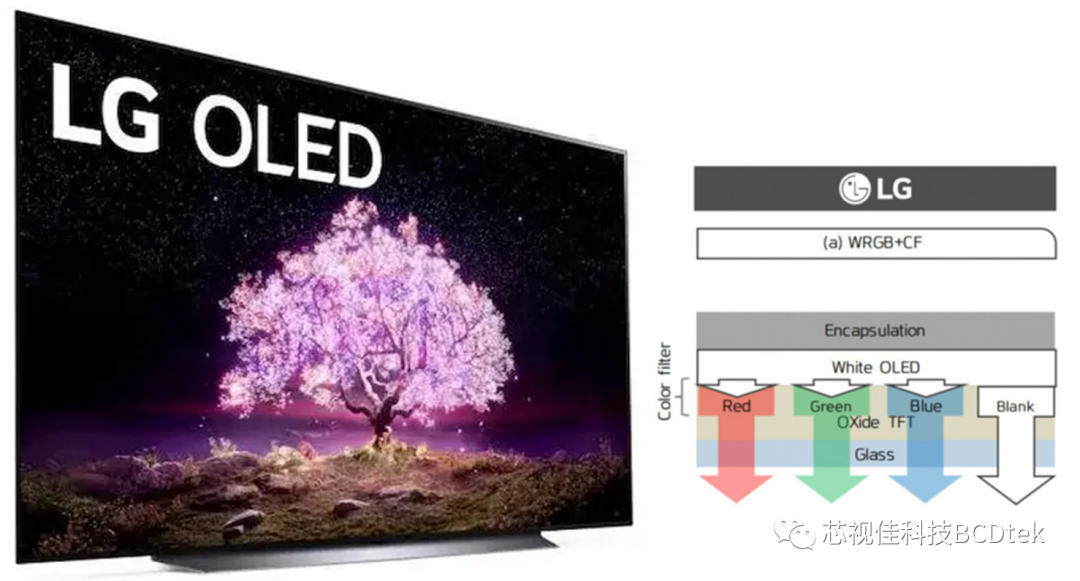

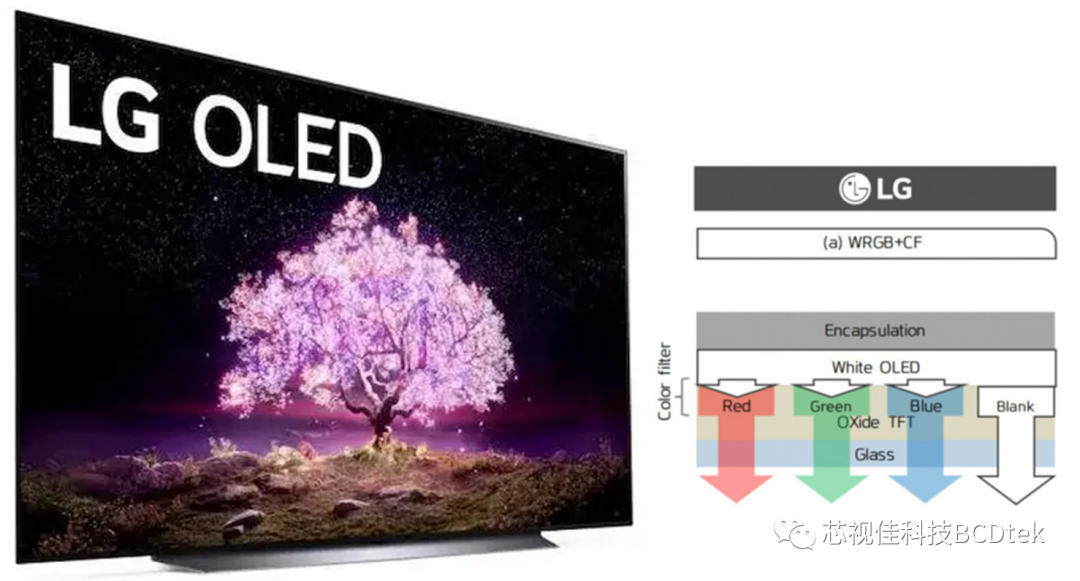

WOLED+CF是OLED電視最常見的OLED彩色化方案,該技術是先制備白光OLED器件,然后通過彩色濾光膜得到三基色,實現彩色顯示。其技術關鍵點在于獲得高效率和高純度的白光。WOLED+CF技術采用成熟的光刻工藝制備CF膜,工藝相對簡單,同時可以實現高PPI。目前大部分OLED電視采用該技術,如LG Display。

微顯示領域,硅基OLED由于需要非常高的PPI(> 2,000 ppi),FMM無法滿足,因此目前量產品多采用WOLED+CF技術實現彩色化,如Sony、視涯。但由于該技術使用彩色濾光膜,會造成較大的光損,約為三分之二。該方案最大的問題是亮度不足,為提高亮度同時保證壽命,一種方法是在RGB像素點之外加入白色像素點,一種方法是通過疊層OLED器件提升發光效率。?

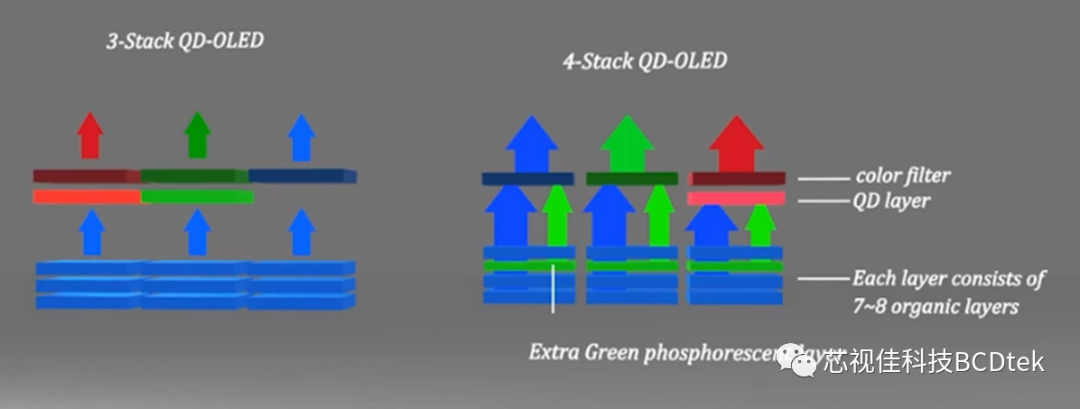

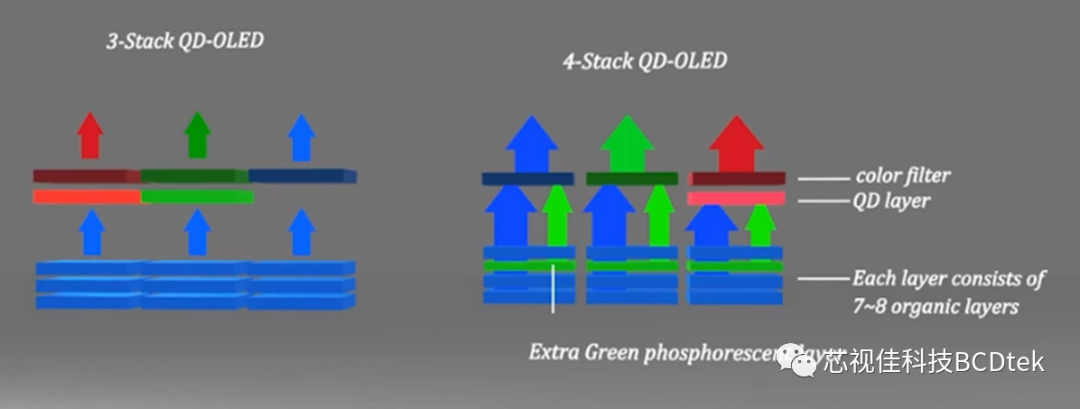

BOLED+QD色轉換技術通過制備藍光OLED器件,然后利用藍光激發光色轉換材料得到紅光和綠光,從而獲得全彩色。QD色轉換產生的紅光和綠光,半峰寬窄,色純度高,因此其色域最佳。理想狀態下,QD色轉換效率可達100%,無濾光片造成的光損,同時三星采用了頂發射模式(LG的WOLED+CF為底發射)提高了開口率,因此其亮度相比WOLED+CF要高很多,但該電視相比于WOLED+CF的OLED電視價格也更加昂貴。目前QD film需要用打印的方法制備,因此PPI受限,在微顯示器領域還未看到該技術的應用。QD光阻在開發中,但還存在很多問題,隨著材料和技術的突破,希望能在硅基OLED領域也可以看到該項技術的應用。

圖四:QD-OLED的結構示意圖(圖源:CINNO)

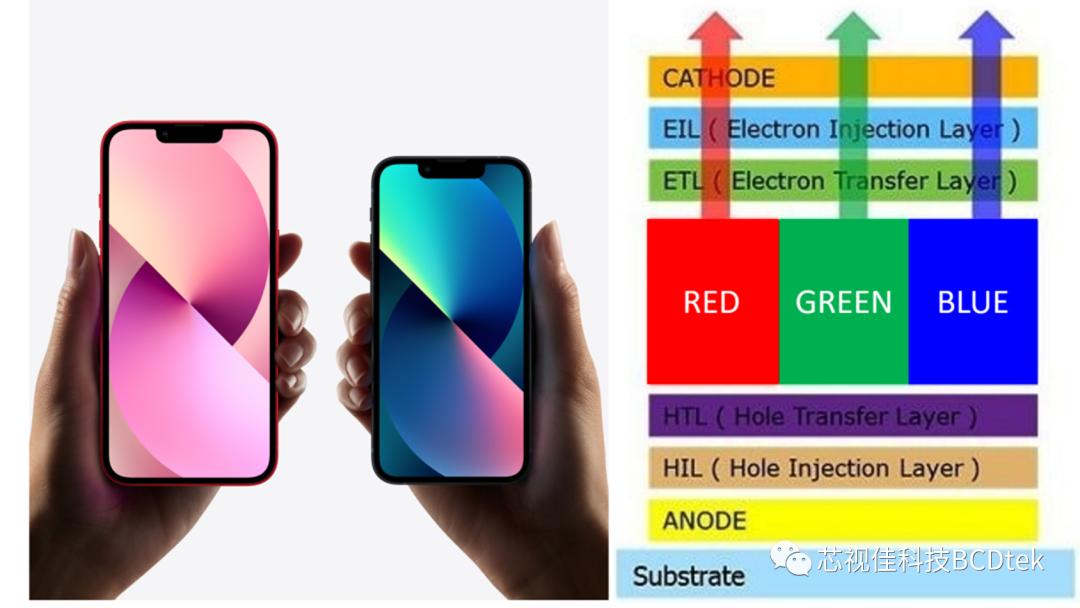

FMM是OLED手機采用的彩色化方式。FMM全稱Fine Metal Mask,中文名精細金屬掩模,它是一層薄薄的金屬即Invar合金箔,厚度一般在100 μm之內,根據需要會在薄膜上制備相應的孔洞,OLED材料通過這些孔洞蒸鍍在基板上并形成對應的圖案。

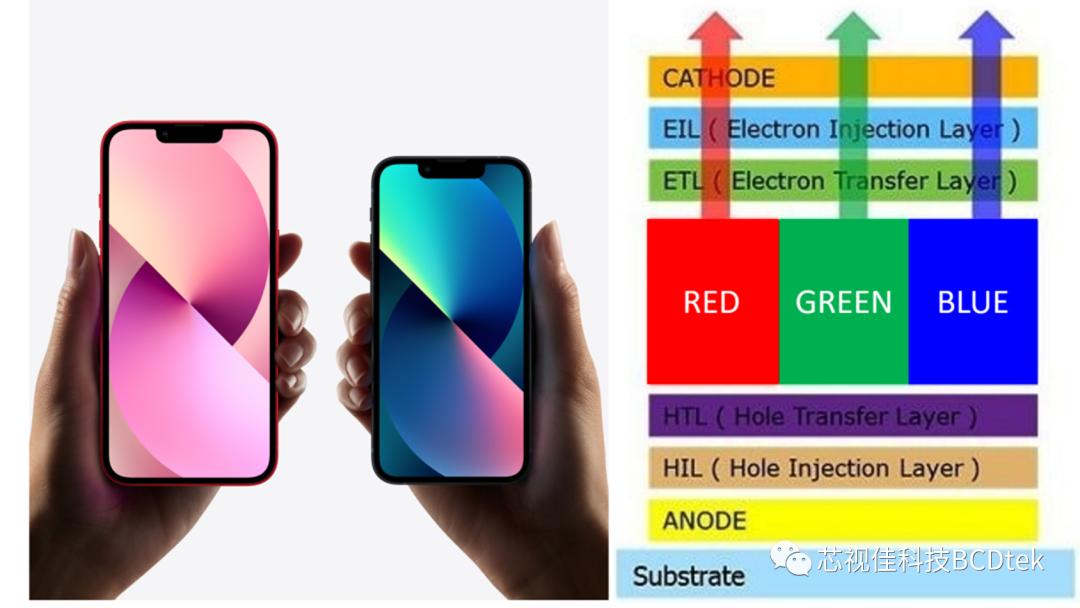

OLED材料對水氧非常敏感,難以用光刻的方法制備,因此目前直接彩色化的成熟工藝是采用FMM,通過蒸鍍的方式,分別蒸鍍RGB材料,實現彩色化。該技術特點是工藝相對簡單,適合小尺寸OLED制備,PPI最高可達600,介于IJP和光刻之間,滿足手機屏的需求,一般在400左右,如iPhone 13為460 ppi。

圖五:蘋果手機和OLED結構圖

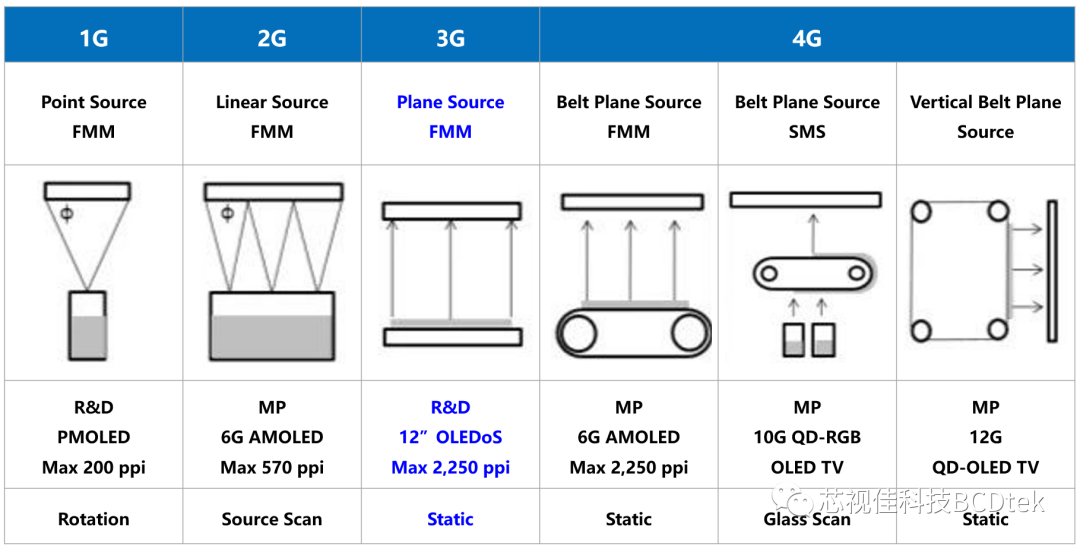

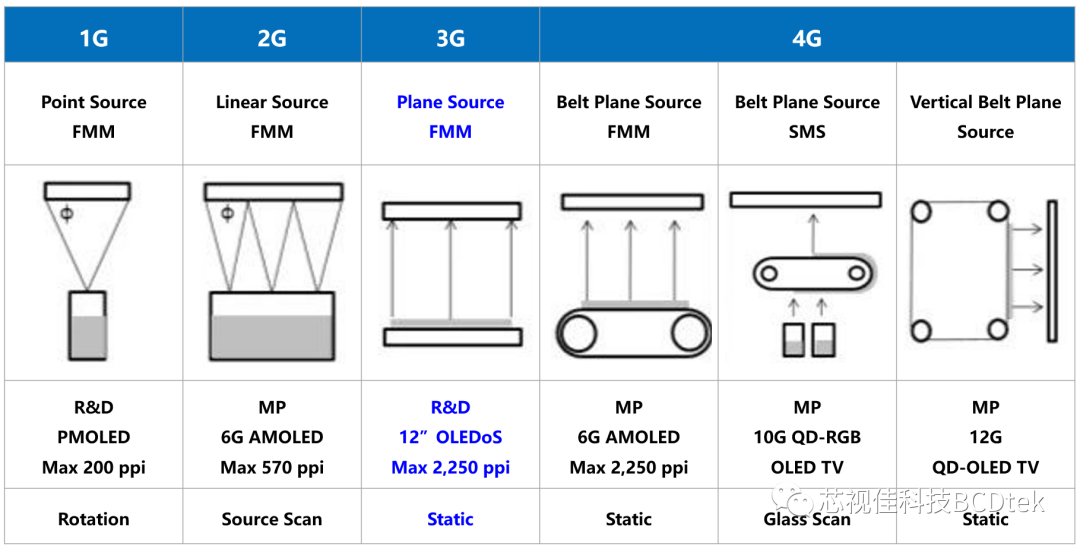

前文提到在微顯示領域,硅基OLED一般要求PPI大于2,000,因此當前工藝還難以滿足,為了提升PPI,一種方法是改進蒸發源和蒸鍍模式,如采用面蒸發源的方式可實現2,250 ppi,滿足硅基OLED需求,不同蒸發源的特點如表二所示。

表二:不同OLED蒸發模式特點(來源:公眾號AMOLED)

另外一種提升PPI的方式是制備更加精密的FMM,常見的FMM的制備方法一般是濕法化學蝕刻,然后配以光刻技術。由于在蝕刻過程中會出現光刻膠掩模咬邊現象,即使采用雙面蝕刻技術來改善,也會在開孔區tape角周邊造成shadow效應。為解決該問題,可以采用激光技術,同時搭配更薄的Invar Mask便可以得到更高的PPI的FMM。最新研究表明,韓國APS公司通過光斑2 μm的UV激光,搭配8 μm的Invar Mask,可實現2,400 ppi的蒸鍍精度。可以想到,無論是采用面蒸發源還是更精密的Invar Mask,要實現如此高的PPI,對mask的對位精度必然要提出非常高的要求,是否具備量產性有待更深入的探討。

圖六:FMM的精進方案

dPd工藝全稱Direct Patterning Technology,是eMagin公司開發的一種針對硅基OLED實現直接彩色化的技術。其工藝流程類似于FMM,重點在于要制備更高精度的Mask。前文提到FMM采用Invar合金,利用激光技術和超薄的mask可以實現2,400 ppi的OLED器件。dPd工藝則是采用硅片,通過KOH雙面刻蝕得到SiNx Mask,然后利用該SiNx Mask進行OLED蒸鍍,制備出了2,645 ppi的硅基OLED器件,同時具備7,500 nit的亮度。該工藝同樣需求極高的對位精度,設備是否支持有待進一步確認。

圖七:SiNx Mask制備工藝(圖源:公眾號顯示工程師)

IJP工藝全稱Ink-Jet Printing,即采用噴墨打印的方式直接制備OLED RGB子像素,其特點是需先制備對應墨水,這對OLED和溶劑材料均要求很高,IJP技術的初衷是節約OLED材料降低成本,但實際增加了溶劑成本且打印用的OLED材料單價昂貴,導致整體成本依然很高。目前主要是TCL和JOLED在開發該項技術。IJP受打印精度限制,其PPI一般在100~250之間,因此只能用于大屏顯示領域,此外該工藝為溶液加工,需要考慮上下層的互溶問題,難以制備疊層器件,發光效率受限,導致器件壽命相比其他工藝較差。另一方面,IJP模式的膜面均一性相比蒸鍍要差,以及如何解決咖啡環問題,如何精準控制噴嘴路徑和液滴等都是工業難題。綜合上述原因,在硅基OLED領域,基本不考慮IJP工藝。

圖八:IJP OLED電視(圖源:SID2022)

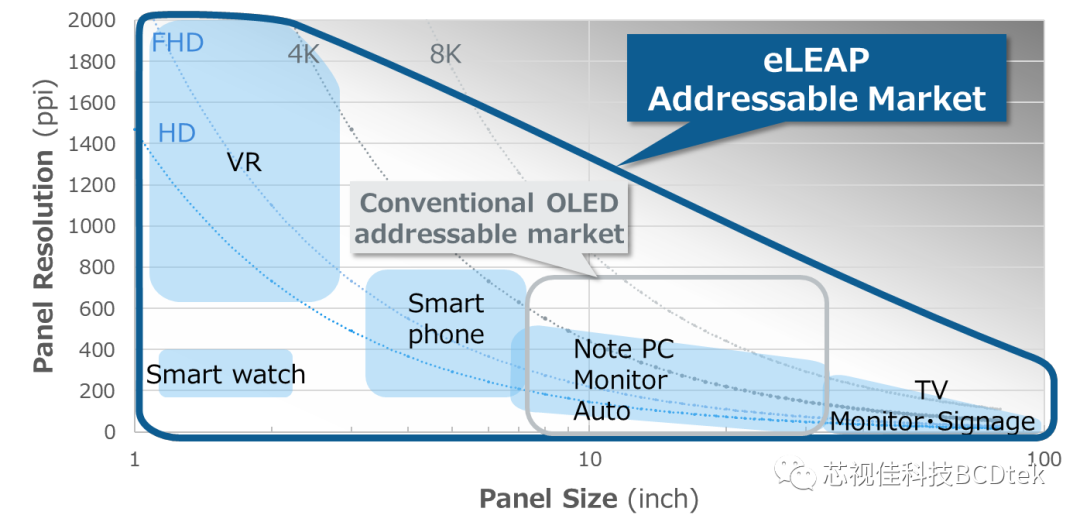

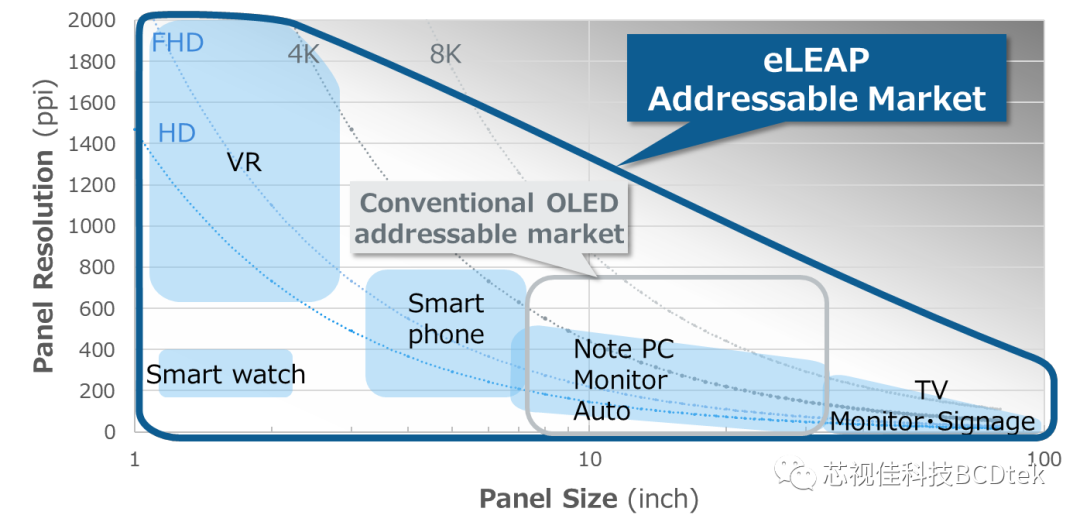

eLEAP是JDI近期宣布開發出的一種結合無mask蒸鍍和光刻工藝實現高PPI的OLED直接彩色化技術。eLEAP的含義為:environment positive;Lithography with maskless deposition;Extreme long life, low power, and high luminance;Any shape Patterning。根據報道,該工藝在保持現有FMM-OLED的超薄輕量、高對比度、高速響應特征的同時,還解決了壽命老化問題,并進一步實現了高孔徑比、高峰值亮度和高清晰度,同時可達2,000 ppi,從TV到VR均可適用。JDI表示:“eLEAP在所有顯示屏特性中,都遠遠超越現有的OLED,為顯示屏技術帶來飛躍性變革”。據報道,JDI欲向擁有G8、G10產線企業提供eLEAP技術展開合作,讓我們一起期待該技術的量產。

圖九:eLEAP適用范圍(圖源:CINNO)

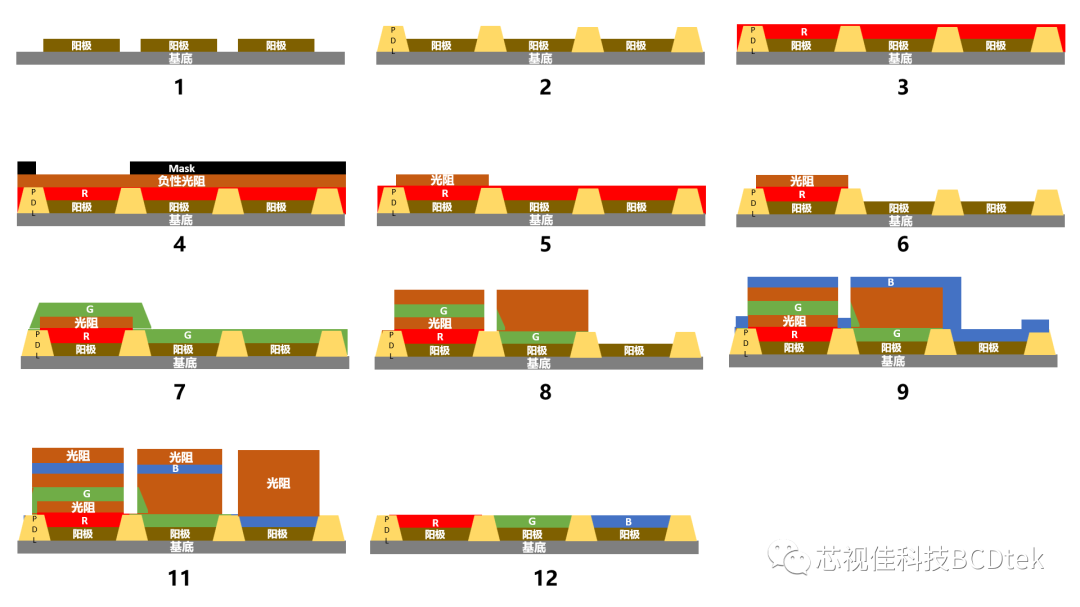

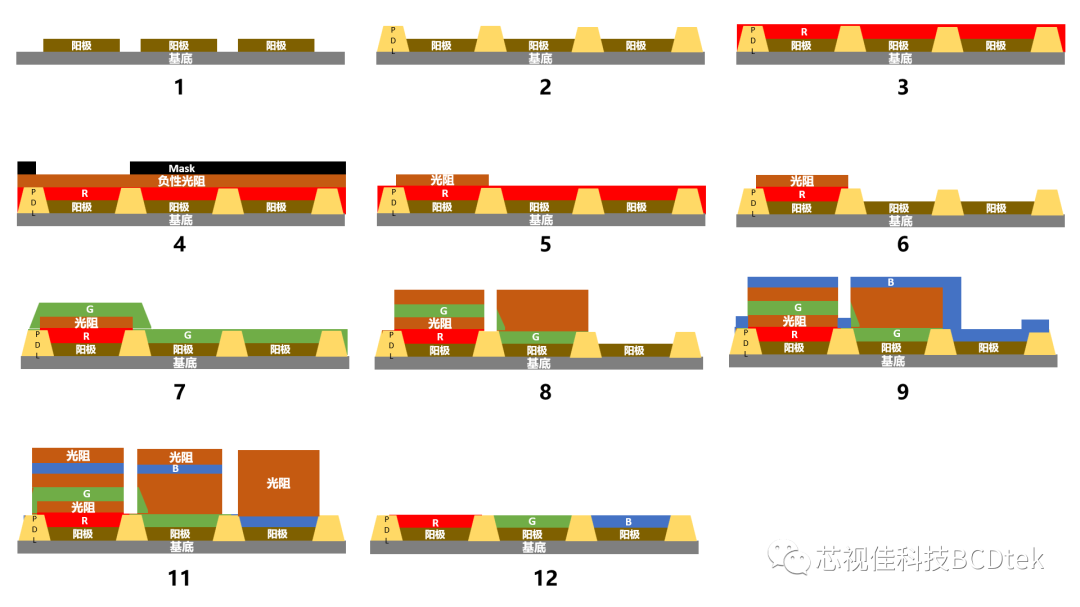

根據公開的資料,我們推測一下eLEAP的工藝制程應該大致如下:蒸鍍R材料,然后采用負性光阻進行光刻,然后干刻R材料,然后很重要的一步,在帶有光阻的情況下沉積G材料,然后光刻再干刻G材料,然后沉積B材料,然后光刻再干刻B材料,最后剝離光阻,同時帶走多余的OLED材料,如圖十所示。

可見該方法會交替進行OLED蒸鍍、光刻、干刻,因此設備面就要求從蒸鍍艙室到黃光到干刻都必須是真空或惰性氣體氛圍。且如何避免干刻蝕對OLED側面的影響和避免光阻剝離時對OLED的影響,以及保證光阻剝離時多余OLED的徹底去除應該都是一些不太容易解決的問題。同時,該技術目前宣傳的PPI為2,000,這在硅基OLED領域還是相對較低的,根據其工藝特點,要做到更高PPI也存在一定難度。以上為根據公開資料的一些猜測,歡迎小伙伴們一起討論研究。

正交溶劑的概念在溶液法制備多層器件的工藝中比較常見,通常指利用極性和非極性的溶液交替成膜,避免上層溶劑侵蝕下層材料。正交光刻可以理解為利用多層材料的正交溶液體系,結合光刻工藝實現OLED彩色化的一種方法,具體工藝流程如下:在做好陽極和PDL之后,制備犧牲層,犧牲層要保證和RGB材料為正交體系(這里必須強調,OLED為有機材料,但不能簡單地采用水系材料作為正交溶劑,因為OLED不能碰水,這里采用的是含氟聚合物,后續采用氟溶劑進行濕法剝離,避免對OLED材料的損傷),然后光阻涂布曝光顯影,再采用一種氟化顯影劑對犧牲層進行顯影,然后蒸鍍R材料,然后用氟溶劑剝離犧牲層,可同時去除多余的R材料和光阻,此步類似liftoff工藝,然后用同樣的方法制備G、B子像素。

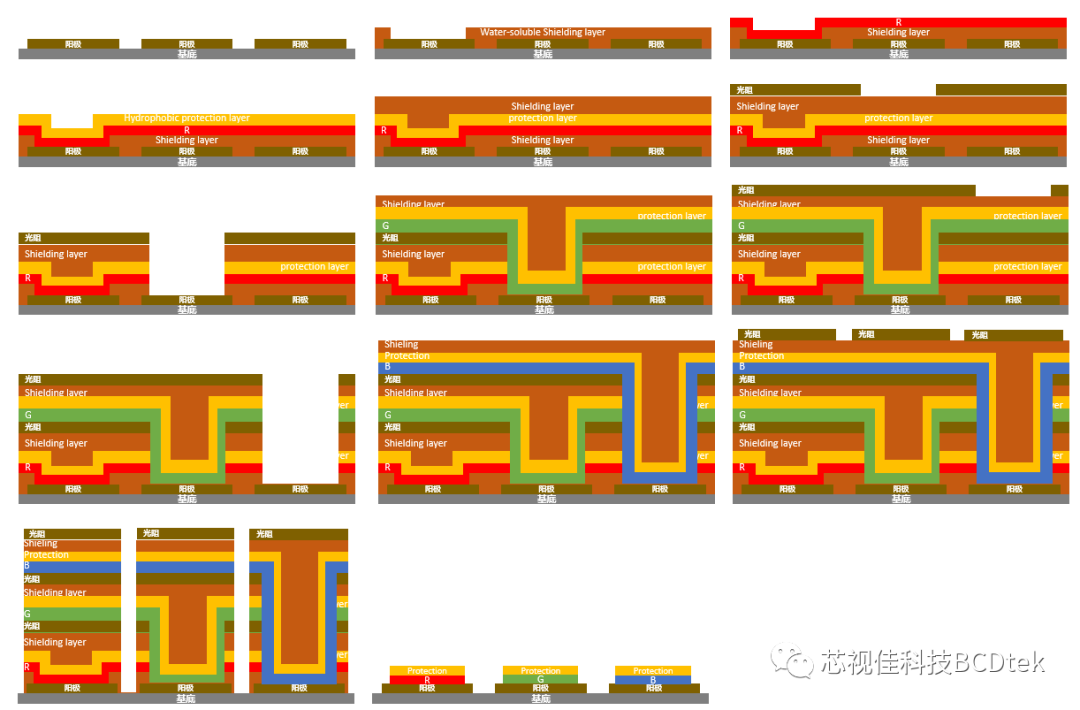

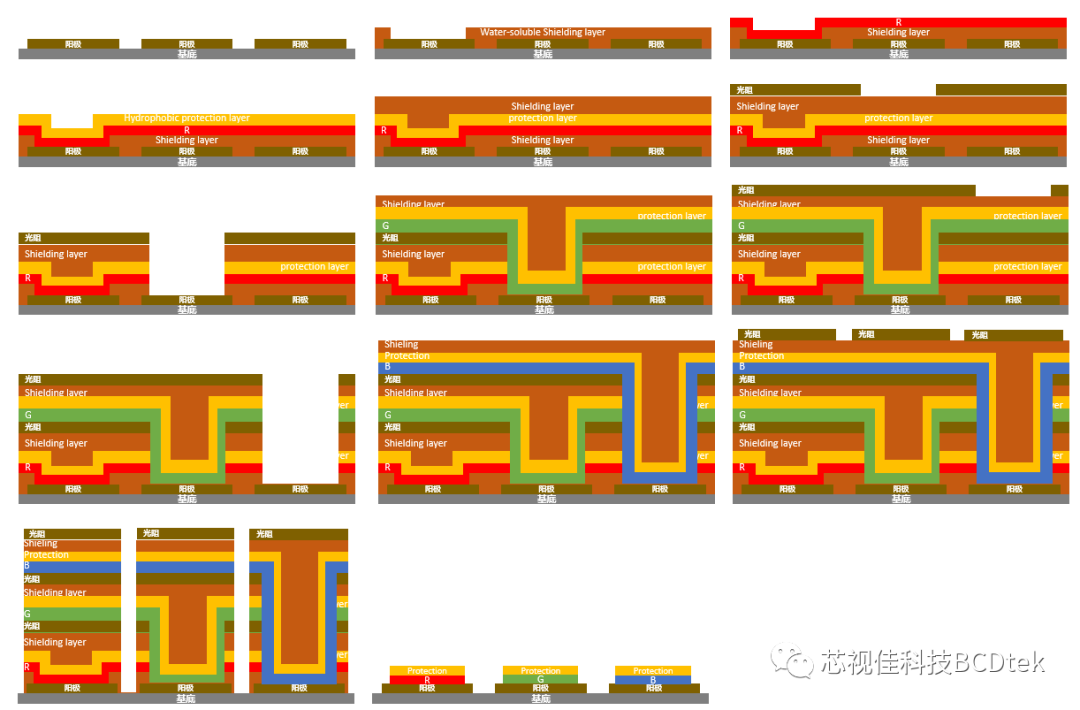

該方法與eLEAP相比,減少了干刻蝕步驟,但需要特殊的材料,該方法會在OLED材料上反復進行溶液加工,應該難以避免對有機材料的損傷,同時采用濕法剝離工藝實現高PPI應該也比較困難。目前該方法還在研發階段,后續根據其進展和更多的公開資料進行探討。在eLEAP的介紹資料中,提到了一項IMEC的OLED直接彩色化的專利,這里也做一下簡單介紹,該工藝非常復雜,既用到正交材料,又采用光刻工藝,做了一層shielding layer實現正交,做了一層protection layer保護OLED材料(該方法可能同樣適用于正交光刻工藝),具體流程如下圖,這里不做詳細介紹,有興趣的小伙伴可以留言交流。

以上簡單介紹了較為常見的OLED彩色化工藝,各有其特點,適用范圍也不同,而在微顯示屏硅基OLED領域,可選用的技術并不多。本文主要從工藝角度簡單介紹,并未從性能角度做深入探討。在硅基OLED領域,一個重要的研究課題是亮度的提高,因此很自然地會想到從WOLED+CF的方式轉向直接彩色化技術,通過上述介紹,小伙伴們應該可以感受到,直接彩色化技術同樣具備諸多問題,并不一定是最佳方案。后續針對各項技術的性能(尤其是亮度)及優化方案再做討論,敬請期待。聲明:部分圖片系網絡編輯轉載,目的在于分享傳遞顯示行業技術和信息。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將在第一時間刪除相關內容。